РИММА АРТЕМЬЕВА – Казахстанский поэт, прозаик, член Союза писателей Казахстана, член Союза журналистов РК, член правления Союза православных граждан Казахстана

Умением принять судьбу, как данность, оставаясь при этом свободным, никогда не изменять себе, меняя жизнь культуры не одного поколения, наделены яркие, редкие люди. Люди, способные пронести свет истины, чистоты, искренности, как зажженную свечу через всю свою жизнь, не погасив огня и не опалив пальцы, и передать этот огонь тем, кто идет за ними. Имя одного из таких людей – ИННА ПОТАХИНА – Поэт, Журналист, Человек, Друг, обогатившая казахстанскую культуру бесценным вкладом своего многогранного творчества. Стихи, песни, сценарии, переводы, проза стали для современников, да и для потомков источником философского осмысления бытия Поэта, жизни поколения, к которому она принадлежала. Глубокая, философская лирика Инны Потахиной является образцом утонченности и правдивости незаурядной личности.

Чтобы лучше понять смелость и оценить значимость неординарного творчества И.Потахиной, не возможно не заглянуть в то время, когда зажглась ее поэтическая звезда. Образно и достоверно пишет о начале 60-х годов ХХ века сама Инна Потахина в воспоминаниях о ярком и талантливом Поэте, друге, современнице Тамаре Мадзигон: «творческая личность должна была растворяться в разливанном море «общего». Кощунственным было «я» (много о себе думает), кощунственной была свобода словаря и волеизъявленных поступков. Для людей образованных приблизительно (вина ли это, беда?) всякая сопричастность с более высокими параметрами поэтического искусства представлялась «выпендрежем»: народу это не понятно, простому народу это не нужно…»

Первый сборник стихов Инны Потахиной вышел в 1965 году. Он назывался «Новые стихи». Это были действительно новые стихи, разительно отличавшиеся от тех идеологических норм, которые предлагала литераторам социалистическая современность. Этот этап литературной жизни страны в своих воспоминаниях поэтесса характеризует так: «На новом временном витке ситуация повторилась. Как-то незаметно романтический иллюзион погасил огни, и в обиходе все чаще замелькало торгашеское «пробить стишок». «Да напиши, как им нужно!» – советовал мне один ловкий поэт, выпускающий книгу за книгой. Он же новые веяния освоил. «Гражданственная» страстность возобладала в противовес всяким интеллигентским «выкрутасам». С корабля современности сбрасывали тех, у кого не вписывался в небо башенный кран, не месили грязь надсадно ревущие МАЗы, не светились в ночи звездочки сварки, не урчал синхрофазотрон. Пришла «легкость в мыслях необыкновенная». Все знали, как надо писать, чтобы «прошло». Жизнь страны становилась все сложней и драматичней, а в стихах улыбались от счастья упорного труда трактористы в промасленных спецовках, любовь была только обоюдной, редакторы вычеркивали из поэтического словаря «не наши термины» – ночь, грусть, тоска, боль и т.п. Весело зеленела развесистая травка, и круглые сутки не переставало сиять солнышко, и как же доставалось тем, кто рисковал нарушить законы поэтического благоденствия».

Инне Потахиной доставалось все время. Редакторы безжалостно заменяли в ее искренних, наполненных глубиной и мощью, стихах целые четверостишья, иногда, меняя смысл — на противоположный. Возможно ли, в 60-е-70-е годы прошлого столетия публичное упование или обращение к Богу? Это было, вероятно, вызовом в атеистической идеологии огромной страны. И «Слава Богу» — заменялось в Потахинских строчках — на « в ритме строгом», в результате чего получалось: «И ты жива, и он живет, почти разумен в ритме строгом. «Грешных» заменяли — на «прежних», «ужас непостоянства» на «праздник непостоянства». А, уж, слово «свобода» в любом контексте было – нонсенс! Поэтому легким росчерком редакторского пера фраза: «И только в углу, у камина, в пыли ты можешь свободой себя ограничить», превращалась в «ты можешь стереть бесконечность обличий». «Новые стихи», «Лыжная прогулка», «Скрипичный ключ», «Антракт», вышедшие при жизни И.Потахиной в государственных издательствах, были подвержены жестким редакторским правкам. Не наше право и цель судить тех, кто выполнял свои обязанности в те времена – царствования социалистической цензуры. Зачастую это делалось для того, чтобы произведения талантливых, смелых литераторов, все же, доходили до читателя.

И Инна Потахина не судила. А голос Потахинской проникновенной и философской лирики звучал без поправок в ее песнях, которые она исполняла сама: «…ищу вины и жду ответа, коль песня вызвала на суд…», которые пели ее друзья, попадая в унисон бардовских откровений А.Галича, В.Высоцкого, Ю.Визбора, Б.Окуджавы, Ю.Кима.

Все, что происходило со страной, людьми, самой Инной обретало в ее стихах возвышенность: печали, радости, обыденности. И, выйдя за пределы привычных встреч на кухнях (неизменного атрибута того времени – места «вершения судеб» всей советской интеллигенции), они звучали во времени, наполняя его новым содержанием. Инна никогда не роптала на судьбу. Умела отождествлять себя с ней, принимала все, что послано мудро и с благодарностью.

«Так смиренно судьба

опрокинула дом и смех,

вытянула тело минут,

развалины родиной назвала…»

(Из цикла «Мотивы застенья»)

Каждое ее стихотворение, как прозрение простоты жизни и смерти.

«Свободно так – узнать, что больше нет

твоей монеты в скудном обращенье,

что впереди дарует мне прощенье

совсем другой, совсем не белый свет…»

Ее книга «Антракт» начинается с исповедального:

«Еще не успела привыкнуть к обидам слеза,

к живым холодам не успела привыкнуть трава.

и я не успела привыкнуть к тому, что жива,

а утро торопит последнее слово сказать»

Или из последних:

«Меня уже в природе нет,

А я сижу – и солнцу рада».

( «Прощай!»)

Потому что, «в самом деле человек живет от выдоха до вдоха…»

В огромном поющем пространстве ее поэзии нет мелочей или деталей – все важно. Как, в прочем, все было важно для нее как для человека в общении с людьми. В ее поэтических сборниках много посвящений. И они тоже наполнены философией, значимостью каждой судьбы в ткани времени, окутывающей Вечность

ИННА ПОТАХИНА… Казалось, эта женщина может все! Она была известной спортсменкой. В Алма-Ате не было издания, в котором бы не публиковались ее аналитические, интересные, часто наполненные юмором, материалы. Она работала в журнале «Простор», заведовала разными отделами и была зам. главного редактора в газетах, работала музыкальным редактором и звукорежиссером на радио, редактором методического кабинета Госкино. Олжас Сулейменов и Инна Потахина вели литературное объединение при газете «Ленинская смена» ( сегодня Экспресс К»), которое стало творческой мастерской для Г. Шалахметова, А.Головинского, Н.Черновой, Т.Фроловской, С.Штейнгруд -Аксеновой, О.Карпухина, Л.Бродского, В Кислицина, С.Ахметова С.Морозова и многих других. Инна Васильевна Потахина-Филимонова заведовала литературной частью Павлодарского русского драматического театра, Театра русской драмы им. М.Ю.Лермонтова и ТЮЗа им. Н.И.Сац в Алма-Ате. Она автор идей, автор документальных фильмов, сценариев ТЮЗовских спектаклей, автор литературных переводов для Корейского драматического театра…

Театр органично вошел и в творчество И.Потахиной. «Маска» и «естество» – равноправные героини ее поэтических откровений. Уступая место друг другу, они, каждая по-своему, раскрывают суть человеческого бытия. «Поверишь вдруг, что мир – театр…»

«И так красиво ляжет грим

на складки щек,

а что под ним?

Все ожидание пощечин…

Потом – антракт»

И словно перекликаясь:

«Наш групповой портрет навек

Запечатлен и обессмертен,

в богемной странной круговерти

прозрачен каждый человек»

С первой же встречи Инна Васильевна поразила меня не только мощью поэтического слога, но и неординарностью натуры, наделенной высоким даром благодарного сердца. Она, в то время уже общепризнанный мастер пера, приняла меня, молодого поэта, как равную себе, как родного, близко знакомого человека. Она была такой со своими учениками – литераторами, журналистами, с близкими друзьями. Так учила она нас любить людей, ведь любовь – не завидует, не гордиться, долготерпит…

Она учила нас любить природу, искать в ней ту гармонию, которая составляет суть человеческого бытия.

Красив январский снегопад.

Просвечивают лица розовым.

И желтая кора

березовая

густеет в ряд…

Цель прихода любого поэта, наверное, в том и состоит, чтобы научить других как можно раньше любить и ценить саму жизнь, землю, на которой живешь. Инна учила не назиданиями, не призывами, а собственной жизнью, полной испытаний, утрат, болезни… Она проверяла на прочность, прежде всего себя. Зная, что степь, горы, лес – они не солгут!

А суровая степь,

испытав,

принимает меня.

И суровая степь,

трудовая спина земли,

загораясь от солнечной радости,

возвращает мне

думы и песни свои

на приветливых струнах

радуги!

В своем творчестве Инна Потахина обращается к природе, как к живой, действенной силе, наполняя поэтические строки упоительным лиризмом, ломая привычные формы, создавая многослойность восприятия.

Да поможет мне лес!

Там

колючее солнце

сквозь сосны.

Там

лучи проливные

застыли, дрожа на ветру.

Шелестит тишина…

И печали мои

взрослые

по упругой траве

торопливо уходят на юг.

Там жестокий покой

в одинаковом ствольном круженье

Там гуляют легенды

еще не разбуженных снов.

Я забуду тебя

в молчаливом движенье,

движенье.

И не нужно теперь

долгожданных твоих слов…

Да поможет мне лес…

— напишет она уже в первой своей книге!

А «Девять горных сонетов», которыми Инна Потахина по праву гордилась, это ли не пример гармонии природы и чувств, человеческих взаимоотношений и исповеди перед естеством, благодарности судьбе, какой бы она не была!

Еловая ночная паутина!

Благодарю за твой невидный жест,

Когда в сетях отчаянных торжеств

Ты создаешь недвижную картину.

Окружены вакхическою мглой,

Искажены улыбками и пеньем, —

Качаемся как странные растенья,

Не помнящие гордости былой.

Это ли не образец поэтического мастерства поэта! Нарушив принятые каноны написания венка сонетов, она, начав с конца, словно разматывает клубок, который ведет по горной тропинке к вершине истины. Инна остановилась на девяти. Может, было, что-то сакральное в этом числе для нее? Она ушла в вечность 9 августа 2001 года…

Меня спросили, актуальна ли сегодня поэзия Инны Потахиной? Без сомнения – да. Потому что писала она об обыденных и главных вещах, близких каждому человеку. А как писала! Пропуская через свой взгляд, свою душу, поэтическое мастерство, утонченный вкус! Ее стихи невозможно перечитывать, их каждый раз нужно читать заново, вновь и вновь открывая другие пласты смысла. Мне кажется, мерилом актуальности любого творчества, является искренность и честность. Инна всегда писала только то, что чувствовала, выбиваясь из принятых тогда литературных и, если хотите, идеологических норм. Это та смелость, которая делает художника великим. Это тот нравственный стержень, которым она обладала. И этому тоже она учит нас.

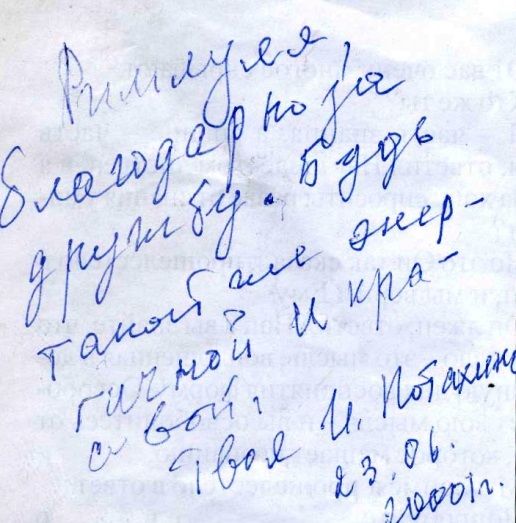

Инна Васильевна умела быть благодарной. И я была одарена ее щедростью. Несколько слов: «Благодарю за дружбу. Твоя Инна» навсегда останутся для меня мерилом взаимоотношений. Сколько добрых слов сказала она друзьям в своих посвящениях! Сколько светлых откликов оставила она в сердцах и душах друзей! Ей посвящали стихи Валерий Антонов, Тамара Мадзигон, Людмила Лезина, Адольф Арцишевский, Любовь Шашкова, Надежда Чернова, Бахыт Каирбеков, Татьяна Васильченко, Дюсенбек Накипов и многие другие. Так учила она нас этому высокому дару!

Спасибо хотя бы за то, что ты выбрал минуту

зайти на огонь

и хорошее слово сказать…

— писала она в начале своего творческого пути.

«Прощай! Спасибо за беседу» — написала она в одном из последних своих стихотворений.

О творчестве Инны Потахиной, о котором сказано очень мало. И до сих пор… Можно говорить, не исчерпывая темы до конца, потому, что каждое новое соприкосновение с ее высокой поэзией снова и снова раскрывает иные пласты смысла, еще не познанные глубины ее неповторимого взгляда, особенного поэтического слога, позволяющего, порой, объять – необъятное. Лишь в последней, подготовленной к изданию самой, уже смертельно больной Инной, ее стихи звучат так, как написаны.

«Колокольчик» – назвала свою прощальную книгу эта неординарная женщина, познавшая литературную известность, востребованность, равно как и безработицу, нищету, забвение – в конце пути. Маленький колокольчик — на шее «бредущего в темноте», набатным колоколом отзывается в душах, заставляя задуматься над вечными вопросами: «Кто ты?» и «Зачем пришел на эту землю?» Книга издана Ролланом Сейсенбаевым в серии «Народная библиотека» в 2002 году, к сожалению, уже после ухода из этой жизни Инны Васильевны Потахиной. Но, как писала она в посвящении дочери — «я буду жить пока вся жизнь моя в тебя не перельется». Инна будет жить, пока ее высокое Слово переливается в сердца и души многочисленных почитателей.

«Время работает за нас, оно расставляет все по местам, меняет ориентиры и ценности» – считала Инна Потахина. Пророчеству Поэта суждено сбываться!